Baru kali ini aku merasa tak gembira ketika ikut ayah bekerja.

Biasanya, libur usai terima raport adalah hari-hari yang paling kunantikan. Soalnya, aku jadi bisa ikut ayah bekerja seharian dan duduk disampingnya yang berkonsentrasi mengarungi jalan.

“Raportnya bagus. Tak hanya naik ke kelas lima, nilai rata-rata adik pun naik,” ayahku memujiku sembari matanya awas mengawasi jalan, kali-kali ada calon penumpang.

Tapi pikiranku melayang, teringat hasil ujianku yang dua hari lalu Bu Guru bagikan.

Minggu lalu, Ibu Guru panggil kami satu-satu ke depan, untuk membacakan apa yang kami tulis buat ujian mengarang.

“Ikut Ayah Bekerja”, begitu Ibu Guru tulis di papan, menandakan topik karangan yang akan kami bacakan.

Si Bella, teman sebangkuku, sudah tidak punya ayah. Karenanya, ia menuliskan pengalamannya berkunjung ke kantor ibunya yang Kepala Bank. Si Reza, yang duduk di depan, ayahnya pengusaha. Tak tahu pengusaha apa, tapi ayahnya bolak-balik ke Balikpapan. Si Agung, yang duduk paling depan, anak polisi. Ia bilang ayahnya fasih soal pestol dan senapan.

Bella bilang, ia duduk di sofa ibunya sambil menonton film di kartun network. Ibunya akan sibuk dengan layar komputernya yang besar, handphone dan tablet-nya. Kadang-kadang ada anak buah ibunya yang masuk membawa map-map, Bella menjelaskan. Pada saat seperti itu, ibunya akan bertanya ini itu tentang angka-angka, mengambil penanya, dan menandatangani berkas-berkas yang disodorkan.

Kadang-kadang ibunya akan menekan tombol di meja, memanggil office boy yang akan datang dan menanyai Bella, “Neng mau makan apa?”

Kalau bosan, Bella akan berkeliling kantor ibunya, dan para pegawai akan menyapa, menawarinya permen oleh-oleh dari Singapura.

Reza bilang, ia ikut ayahnya bikin kontrak ke Jepang. Tapi karena anak-anak tak boleh ikut pertemuan, pegawai perusahaan mitra kerja ayahnya akan bawa ia berkeliling Disneyland.

Kata Reza, ia mencoba naik subway, karena di sana tak ada angkot berhenti sembarangan.

Saat tiba giliranku maju, kakiku entah mengapa gemetar. Mungkin suaraku juga, tapi yang kuingat, aku membaca secepat yang aku bisa. Sayup-sayup kudengar Bu Guru bilang, “beri tepuk tangan!”

Tapi yang kudengar jelas hanya jantungku yang berdegup kencang. Aku menunduk menatap meja, menunggu bel berbunyi, menandakan waktu pulang sudah tiba. Takut kuangkat kepala, takut menemukan ada yang menatapku sambil tertawa.

Hari itu, aku ingin cepat pulang, Ujang dan Sofyan mungkin sudah menunggu di ujung jalan, hendak mengajakku main bola. Aku ingin cepat pulang, melupakan karanganku yang tak sebagus punya Agung, Bella, apalagi Reza.

Mungkin kalau ada Ujang dan Sofyan di kelas dan ikut ujian mengarang, karanganku tak akan jadi yang paling bontot, pikirku.

Tapi Hajjah Arin, kepada siapa ayahku setorkan uangnya usai bekerja, bilang aku tak pantas masuk SD Negeri dekat rumah. “Lebih baik masukkan ke SD Negeri yang dekat jalan raya. Biar bisa masuk SMP favorit,” katanya.

“Toh sekarang sekolah gratis, kalau ada iuran, di SD itu pasti ada lah yang mau kasih bantuan,” Bu Hajjah bilang ke ayah. “Kamu rajin-rajin nabung dari sekarang, biar pas besar nanti ga keberatan nyekolahkan.”

Ayah pun patuh pada Bu Hajjah yang dihormatinya itu. Ayah menyetir angkotnya siang malam. Bahkan di saat liburnya, ia tetap menyupir menggantikan teman.

Tetapi, biasanya, saat sekolah masuk musim liburan, ayah yang sudah berangkat sedari subuh akan mampir ke rumah pagi-pagi jam sembilan.

Dengan ransel di punggung, tak sabar kutunggu ayah di pinggir jalan. Di ranselku, ada sedikit buku-buku pelajaran.

“Adik bisa baca-baca di jalan, barangkali bosan,” ayah pernah bilang, ”tapi jangan kelamaan. Kacamata, ayah tak sanggup belikan.”

Biasanya bukuku kubaca saat sejenak angkot ayah ia tepikan, di ujung pasar atau perempatan, tunggu penumpang. Saat begitu, ayah akan nyalakan rokoknya sebatang.

“Kalau sambil jalan, asapnya akan tertiup kebelakang. Nanti ayah kena marah, biasanya oleh penumpang perempuan,” ayah bilang.

Sebelum berangkat mengelilingi kota bersama ayah, aku akan salim ibuku dulu, yang kemudian mencium pipiku kiri dan kanan.

Mendekat ke ayah, ia bilang, pulangkan sebelum jam enam.

“Jangan yang jelek-jelek kau tunjukkan,” kudengar ibuku berpesan, nadanya mengancam.

Ibu bilang, di tasku ada makanan. Makanlah saat berhenti di terminal, agar adik tak jajan sembarangan.

“Aku suka melihat ayah sibuk menatap jalan, sambil mengelus jenggot dan kumisnya yang lebat. Sesekali lirik ke kiri, berharap seseorang di tepi lambaikan tangan. Atau kanan, harap-harap ada calon penumpang hendak menyeberang,” begitu aku tulis dalam karanganku.

“Sesekali ayah sapukan tangan ke rambutnya yang keriting panjang, betulkan kunciran. Setelahnya, kadang, ke kepalaku ayah lembut tepukkan tangan.

Aku suka jadi asisten ayah, atau begitulah ayah memanggilku. Aku yang terima uang ketika penumpang turun, aku yang hitung, lalu menyerahkan kembalian.

Ayah biasanya akan menyisihkan keping logam emas lima ratus rupiah, jika ada, untukku setelah lelah kami berputar. Kadang uangnya kugenggam, dan ayah akan tertawa, membuka genggaman tanganku dan mengambil uangnya, diletakkan kembali ke dashboard di samping setirnya.

‘Sudahlah,’ kata ayah. ‘Adik tenang saja, uangnya tak akan kemana-mana, kalau dipegang-pegang nanti malah hilang.’

Kadang ayah berteriak pada penumpang yang sudah tua, atau ibu-ibu yang bawa anak-anak atau belanjaan: ‘Hati-hati turunnya!’

Aku sudah sangat hafal, jadi kadang aku pun mendahului berteriak, balapan dengan ayah. Kadang, ketika mereka ulurkan tangan lewat jendela, mereka sempatkan mencubit dan menepuk pipiku.

Perkantoran, rumah mewah, jembatan, jalan layang, gang-gang, pasar… Aku sudah hafal rute yang dilalui angkot ayah.

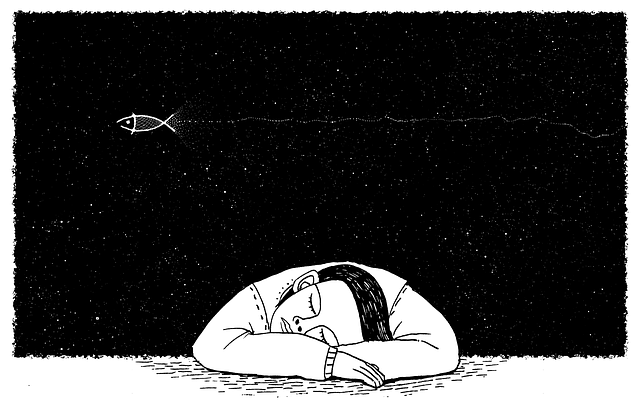

Kadang, hembusan angin membuatku mengantuk. Sembari memandangi tasbih yang bergantung di spion ayah, pelan-pelan aku tertidur.

Ayah akan membangunkanku saat kami sampai di terminal. Aku akan makan bekalku, ayah akan ngopi dan merokok sambil mengobrol dengan temannya di warung.

Sebelum magrib, ayah akan menurunkanku di pinggir gang. Aku akan pulang, makan sedikit kudapan, mandi, sikat gigi, dan menuju dipan, lelah di jalan seharian.

Sebelum tidur aku sedikit berkhayal, mungkin esok atau lusa, aku akan ikut lagi ayah bekerja.”

Dua hari lalu, waktu kertasku dikembalikan, aku lihat Ibu Guru kasih aku sembilan. Dengan pulpen merah ia menulis,

“Bagus, pertahankan!”

Kulirik teman-teman sekelasku, tengah asyik membanding-bandingkan nilai ujian.

Aku takut mau bertanya, mereka dapat berapa.

Aku takut bertanya, takut kalau-kalau mereka lupa, tanya lagi karanganku tentang apa.

Ketika menguping teman, aku tahu kebanyakan dari mereka dapat delapan. Tujuh juga banyak, tapi tak ada yang dapat enam.

Agaknya, aku satu-satunya yang dapat sembilan.

Mungkin Ibu Guru kasihan, mungkin dipikirnya sembilan adalah ponten untuk keberanian.

Tapi, Bu Guru, aku mendadak punya cita-cita.

Aku ingin jadi pengarang, untuk membuktikan.

Saat dewasa nanti aku akan lebih rajin menulis. Akan kubawa buku dan pulpen kemana-mana dan menulis disaat bisa.

Mungkin saat aku beristirahat dan angkotku kutepikan, pikirku, sambil memainkan koin lima ratus emas di tangan.

—

“Taruh disini aja, uangnya ga akan kemana-mana kok,” kata supir angkot berambut keriting gondrong, berkumis dan berjenggot tebal, ke anaknya yang duduk di sebelahnya di suatu siang di tahun 2012. Saat itu, aku naik angkotnya menuju kantor pulang liputan.

Si supir angkot menepuk sayang kepala anaknya, yang mengenakan kaus bola, dan berteriak ke seorang nenek yang hendak turun, “Hati-hati, bu!”

Leave a comment